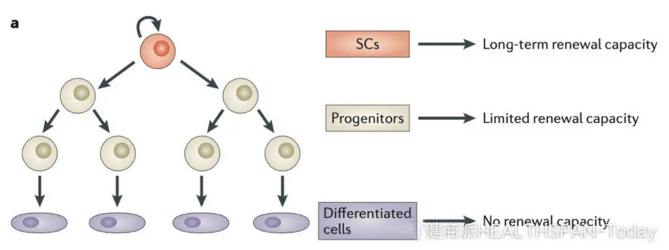

干细胞,是一类既可以维持自身细胞类型(自我更新),同时又可以分化成其他类型细胞的细胞。它就如同橡皮泥般,具有很强的“可塑性”。

01

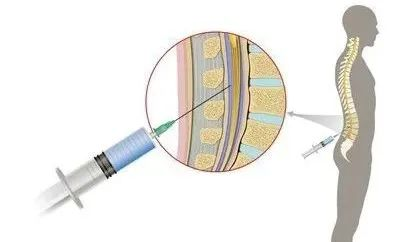

干细胞注射途径

A. 局部注射输入顾名思义,就是在目标部位或组织注射干细胞,常见的局部注射部位有脑部、心脏、肝脏、四肢肌肉等。

干细胞主要分布于注射部位,当然也存在一定的迁移现象。

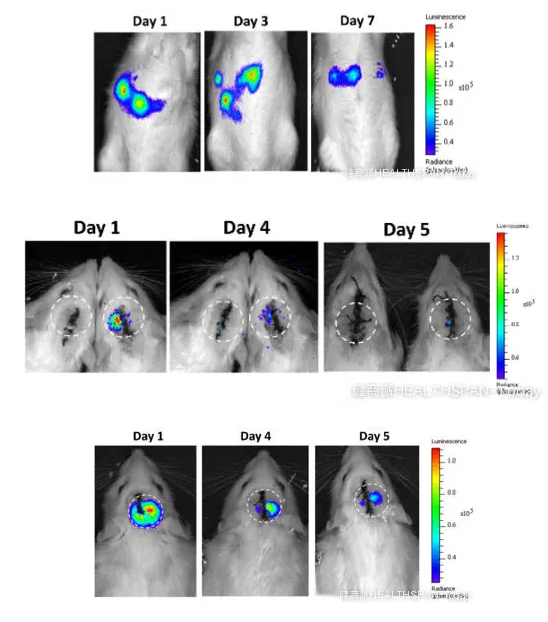

根据团队报道,脂肪干细胞(脂肪中间充质干细胞的含量较多)在注射到大鼠体内(脑室、黑质及肝脏)后,干细胞主要分布在原注射区域,但仍存在一定的迁移现象(在肝脏中比较明显)。另有报道指出,在大鼠大脑纹状体部位输入人源间质干细胞后,能够在胼胝体及大脑皮层中检测到人源间质干细胞,亦说明了干细胞的迁移行为。

脂肪干细胞在小鼠的脑室、黑质及肝脏中的分布(局部注射)

B. 全身性注射输入一般通过静脉注射输入干细胞。

情况则相对复杂一些。干细胞在输入到体内后,主要优先分布在肺部,但会慢慢迁移至受损伤的组织中。

类似的现象也同样出现在失代偿期肝硬化患者中,间充质干细胞在进入患者体内,同样优先分布于肺部,但随时间的推移,干细胞会慢慢向肝脏及脾脏中迁移。

02

促进修复

那么干细胞在到达损伤部位后,究竟是通过什么样的方式来促进组织修复的呢?通过旁分泌的方式分泌多种细胞因子,促进组织再生。

通过分化为特定组织类型的细胞或与损伤细胞融合,达到替换或修复损伤细胞及组织的目的。

在大鼠扩张型心肌病模型中,发现通过注射间充质干细胞可以明显改善心脏功能。当干细胞处于特定组织的微环境后,它们便能分化为相应组织类型的细胞,实验中他们发现约有8%的间充质干细胞分化为了心肌细胞并参与了心脏功能的改善。

但心脏改善的*主要原因在于间充质干细胞在到达损伤部位后,可以分泌大量的促血管生成、抗凋亡以及促进有丝分裂的细胞因子,这些因子的存在促进了损伤细胞的修复及更新,进而改善了损伤心脏的功能。

此外,间充质干细胞还可以通过分泌一些抗炎因子来辅助组织的修复。基于现有发现,旁分泌途径可能是间充质干细胞修复组织的主要机制。

03

治疗时机

间充质干细胞输入的时间也很重要:间充质干细胞应该是预防还是治疗?

间充质干细胞促进糖尿病足的愈合,而且溃疡面的愈合并不伴随着疤痕组织的增生,这提示它能抑制疤痕组织增生,不仅适用于皮肤创伤的治疗(包括整形外科),还适用于开创性手术预防术后疤痕增生,比如*常见的腹腔术后肠粘连。需要注意的是,间充质干细胞的应用时机,因为它并不能消除疤痕组织,只是预防疤痕组织的出现。

细胞类药物和传统化学药物非常不同的一点,那就是细胞是活的,而化学药物是死的。间充质干细胞作为活的细胞,进入到机体,必定会与机体内的微环境相互作用。